Forse mai l’ex Re d’Italia si è confidato così liberamente – « Non tocca a me lanciare la prima pietra: sono ancora in vita troppe persone che hanno sostenuto una parte di cui non possono vantarsi » – « Altri, più qualificati, attraverso i documenti che sto raccogliendo, potranno riscoprire la storia italiana del dopoguerra » – Le severe regole imposte all’ex sovrano fin dall’infanzia – « Mi piaceva il ballo, che, con certe donne, è uno sport piuttosto violento » – « Mi mancano le piccole cose alle quali si dà il nome di patria »

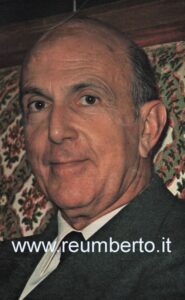

Re Umberto. Cascais 1972

di J. L de VILLALONGA

Cascais. giugno

Cascais è un antico villaggio di pescatori, battuto da tutti i venti dell’Atlantico. Vi si arriva da Lisbona in quaranta minuti di strada lungo il mare. Il paese ha un punto di richiamo che in tutto il Portogallo fa concorrenza all’università di Coimbra o al Palazzo reale di Quéluz, ed è la “Boca do Inferno” (Bocca dell’ Inferno), une stretta e profonda fenditura tra due enormi blocchi rocciosi, nella quale irrompe ruggendo la furia dell’oceano.

Cascais è sotto una pioggerella finissima che sembra non debba cessare mai. Tutto è grigio: il mare, il cielo, il volto delle popolane che vendono scialli neri sferruzzati durante l’inverno e tovaglie da festa impreziosite da ricami barocchi. A cento metri dalla “Boca do Inferno” e dai suoi ruggiti da opera buffa, su un lato di questa strada percorsa notte e giorno da automobili con targhe di tutta Europa, al centro di un parco di dimensioni modeste sorge un fabbricato pesante e sgraziato, al quale le intemperie hanno dato una tinteggiatura che ricorda vagamente il cioccolato.

Un sorriso stanco

Il cancello è spalancato; non c’è ombra di guardiano o di portiere; un giardiniere tutto preso da un cespuglio di ortensie fa appena cenno di avermi notato entrare. Eppure sono centinaia i visitatori che nel corso di un anno vengono a suonare al cancello di questa casa alla apparenza fastosa e per nulla misteriosa. “Villa Italia”, dove si è ritirato l’ultimo Re d’Italia, Umberto di Savoia.

È seduto davanti a me, nel suo salone privato, quello in cui di solito non riceve. Quella che era la sua bellezza di un tempo, la bellezza aggressiva, fin troppo “italiana” del principe di Piemonte, si è velata di malinconia, di una austerità toccante. I lineamenti gi sono fatti ancor più affilati, il sorriso è talvolta stanco, anche se i gesti sono sempre vivaci.

Sono anni che si parla di una sua malattia grave. A una mia discreta domanda sul suo stato di salute, il Re si ferma a fissare a lungo le sue mani bianche e curate, poi mi risponde, con diplomazia che direi fiorentina: – Arrivati a una certa età, è la vita stessa che si fa malattia… Ma questo tu non puoi ancora capirlo.

Umberto di Savoia mi ha dato del “tu” fin dall’inizio dell’incontro; però, a differenza dei Borboni di Spagna che danno immediatamente del “tu” ai loro compatrioti, lo ha fatto solamente dopo avermene chiesto il permesso.

L’uomo che mi sta di fronte ha un fascino straordinario, al quale si aggiunge quell’arte che spesso è dote regale (ma raramente naturale) di instaurare rapidamente con l’interlocutore, non dico l’intimità, ma una certa complicità che conferisce alle parole di entrambe le parti un peso particolare, come se fossero cariche di intendimenti segreti,

«Perché questa visita? ..

Gliene spiego il Motivo: per vedere, e scrivere, come vive oggi l’ex Re d’Italia, come trascorre le sue ore e i suoi giorni, e perché continua a trascorrerli in Portogallo, in questo paesetto ai confini del mondo.

«A me piace il Portogallo. La gente è affettuosa, come accade quasi sempre nei Paesi molto poveri. L’inverno è triste, ma la tristezza si confà agli esiliati: ci obbliga a restare all’interno di noi stessi. Per uno come me, profondamente italiano come temperamento, questa introspezione forzata è una esperienza appassionante».

Accavalla le lunghe gambe di cavallerizzo e aggiunge, come per consolarmi: Quando poi l’inverno finisce e arriva la primavera, i fiori scoppiano dappertutto, e belli come qui non li ho visti in nessun posto d’Europa. L’estate, poi, è semplicemente maestosa: un’estate da paradiso terrestre.

LA “MALAFEDE INGLESE”

Fuori, la pioggia batte con forza sulle finestre che danno sul parco avvolto nell’ombra.

«…E poi, non credere che io passi la vita qui a fare l’eremita. Viaggio molto: Londra, Spagna, la Costa Azzurra, la Svizzera. “Villa Italia” è il mio porto di attracco e contemporaneamente il mio posto di lavoro. Questa non è l’anticamera del vuoto.

Umberto lavora pazientemente, da anni, a uno studio approfondito delle cause che hanno portato alla caduta della monarchia in Italia. «I miei archivi, dice sono ricchissimi e saranno di grande aiuto a tutti quelli che in futuro vorranno fare piena luce su questo periodo della nostra storia »,

«Pensa di scrivere un’opera su questo argomento?».

«No, no. Sono ancora in vita troppe persone che in questi avvenimenti hanno avuto una parte di cui non possono vantarsi, e non tocca a me lanciare contro costoro la prima pietra. Non spetta a me e non è nel mio stile. Ma io penso che ci saranno altri, più qualificati di me, i quali, documentandosi sul materiale che sto classificando da anni, potranno “riscoprire” la storia italiana del dopoguerra. Una storia, credimi, che non è sempre bella».

Il Re mi parla con un misto di serenità e di amarezza degli avvenimenti che lo costrinsero a lasciare l’Italia. Per Umberto di Savoia sono ricordi vivissimi.

«Il referendum era falsato alle radici. Basti pensare che trecentomila soldati italiani non erano in Italia, perché internati nei campi di prigionia russi o alleati. Naturalmente, questi trecentomila, in blocco, non hanno votato. Calcola poi ancora tutte quelle province che furono escluse dal referendum con una malafede perfettamente organizzata. I risultati, li conosci…

«La malafede degli inglesi era evidente: secondo loro, la Monarchia era venuta a patti con il regime di Mussolini. Le cose erano andate in maniera ben diversa, ma tant’è: bisognava abbattere la Monarchia. Le ragioni autentiche erano meno pulite: gli inglesi sapevano che la caduta della monarchia avrebbe gettato l’Italia nella confusione per un lungo periodo e ne avrebbe ritardato la rinascita. Si sa che l’Inghilterra ha come regola di indebolire seme i suoi amici come i suoi nemici. Noi eravamo l’una cosa e l’altra. Gli americani erano diversi: erano di una buonafede da far paura. Per gli americani, dittatori e re erano da mettere nello stesso sacco: noi non eravamo che tiranni perversi. E allora, via, via… Tolti di mezzo i re, tutto sarebbe stato più facile: “Tutto democratico, tutto bello…”. Poveretti, si sono svegliati molto presto dalle loro illusioni».

Umberto si alza per andare a prendere un piccolo libro che raccoglie alcuni suoi discorsi nei quali, mi dice, potrò trovare il suo pensiero sulla monarchia.

Resto solo per qualche minuto nel salone e lo scopro arredato con la più grande banali‑

E’ curioso come il gusto delle famiglie reali si avvicini spesso a quello dei piccoli borghesi assetati di rispettabilità e di tradizione. Un camino di marmo, un antico, pallido tappeto, poltrone profonde, senza stile, un divano come se ne trovano a centinaia in Inghilterra, un grande tavolo portoghese in legno nero su cui sono sparse molte pubblicazioni d’arte su diverse città italiane. Qua e là alcuni souvenirs folcloristici: mi attira un carretto tirato da un cavallo anch’esso in legno, tutto dipinto a colori vivacissimi. Appesa alle pareti, la più bella collezione di “croste” che abbia mai visto in vita mia.

« LA VITA E’ STRANA »

Vi sono tutti i Savoia: Elena di Savoia, in gran décolleté, con un diadema di smeraldi e di diamanti tra i capelli; il Re Vittorio Emanuele in grande uniforme, collare dell’Annunziata, képi piumato in capo, guanti bianchi, baffi a uncino; la regina Maria José, moglie di Umberto, dipinta da un pittore belga dell’epoca: è giovane, molto bella, quasi troppo bella per una regina, in vestito da sera di raso bianco, il collo molto lungo, le mani diafane, immateriali, un lungo ventaglio di madreperla tra le fragili dita. Uno solo di questi ritratti m’è parso molto bello: è del Perrin, un pittore minore del secolo diciottesimo, e rappresenta un’ava di Umberto, l’Infanta di Spagna Luisa Fernanda. E’ l’unico che si stacchi da tutta questa mediocrità.

Tra i quadri, sono esposte le insegne di reggimenti, in vetrine piuttosto polverose: una bandiera italiana lacerata dalle granate, nastri di seta scolorita di vari ordini militari, e, dentro una cornice, una targa commemorativa con frasi di un discorso del re che esaltano il coraggio dei marinai.

Quando Umberto torna nel salone, mi trova in piedi di fronte a un enorme ritratto di un bambino che ride, tutto vestito di blu e bianco.

«E’ mio figlio Vittorio Emanuele, il principe ereditario», mi dice semplicemente. E per la prima volta scopro sul suo volto un sorriso, tra il felice e il timido, come una incrinatura sotto la maschera che sembrerebbe nascondere indifferenza o addirittura leggerezza. Come se volesse liberarsi immediatamente di una emozione sconveniente, il Re mi spiega: «Questo ritratto ha una storia abbastanza curiosa. L’artista italiano che l’ha dipinto si chiamava Locatelli, un pittore non eccelso, sordomuto dalla nascita, di una bontà infinita, pacifista a tutta prova. Pensa che si rifiutava di leggere i giornali, perché parlavano soltanto di guerre e rivoluzioni. Bene, vedi le stranezze della vita: questo Locatelli è finito fucilato nelle Filippine, accusato di spionaggio in favore dei guerriglieri comunisti. L’ accusa era totalmente falsa, ma Locatelli era sordomuto, e non ha potuto difendersi. Poveretto…».

In piedi, davanti al ritratto del suo solo erede maschio, Umberto si lascia andare per un istante ai ricordi. «E’ molto alto, quasi quanto me, che sono uno e novantasette; l’età non gli ha tolto I’ estrema snellezza della gioventù. Veste in grigio (taglio italiano smorzato dalla discrezione di Savile Row), cravatta blu unito su una camicia bianca di disegno finissimo. Niente fazzoletto al taschino, niente gioielli. Una semplicità feroce, voluta, quasi esposta.

«Vieni, vieni a sederti ».

Siede in poltrona come su un trono, eretto, le mani incrociate sulle ginocchia, le gambe accavallate. Con mio grande stupore, vedo che i calzini gli lasciano scoperto un pezzo di gamba, una pelle bianca, levigata come l’avorio. Decisamente, con l’uniforme un Re ci guadagna sempre. Questo particolare mi fa ricordare un aneddoto che ha per protagonisti l’ultimo re di Spagna, Alfonso XIII, e il suo aiutante in campo, che era mio padre. Mio padre, ritenuto ai suoi tempi uno degli uomini più eleganti d’Europa, dedicava molto tempo alla cura della persona. Alfonso XIII faceva una figura superba in uniforme, ma in borghese lasciava piuttosto a desiderare.

«Salvador», domandò un giorno a mio padre quanto tempo impieghi tu al mattino a metterti in ordine? ..

« Tre ore, Maestà ».

« Si vede… Io mi vesto in dieci minuti ».

Anche questo si vede, Maestà », rispose mio padre con un inchino più profondo del solito.